2025-04-03

卒業と新年度

2024-12-18

ラボの大掃除

2024-10-04

湯の郷でのゼミ旅行

2024-10-04

留学生の卒業と新入生の受け入れ

Merryさんと入れ違いとなる2名のインドネシアからの留学生も無事に到着しましたので、送別会と歓迎会を兼ねてランチバーティーを開催しました。ラボは外国人の方が多い状況ですが、日本人学生とも何かと英語を中心に楽しくコミュニケーションしていて大変良い雰囲気です。パーティーでも文化の違いの話で盛り上がりました。

2024-9-5

R6植物感染生理談話会@名古屋大学

2024-8-23

論文掲載

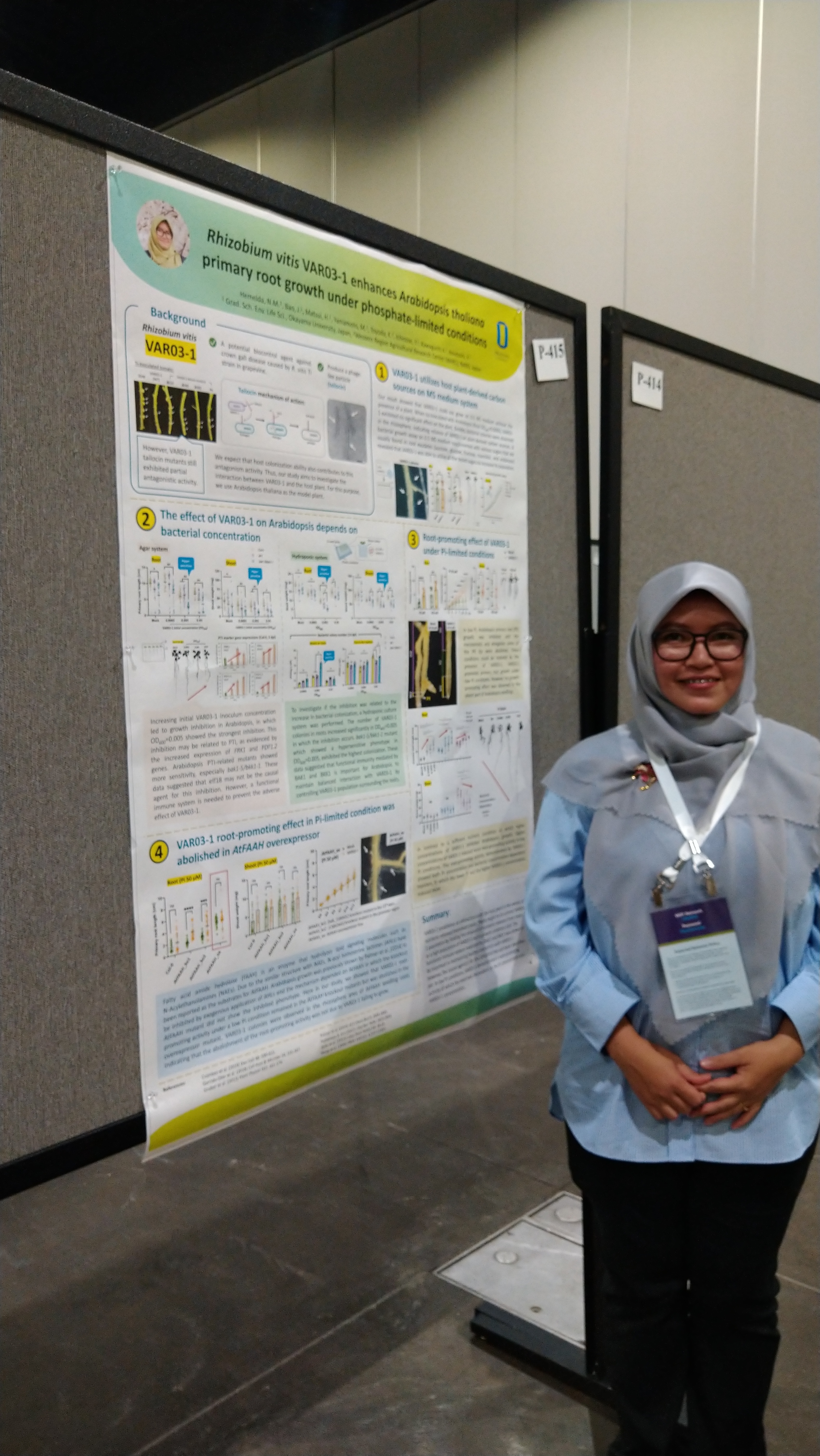

インドネシアからの博士課程留学生のMerryさんの論文がPlant and Cell Physiology誌に出版されました。我々の研究室では元岡山県職員で現在農研機構の研究員である川口博士が単離したブドウ根頭がんしゅ病の拮抗細菌(Allorhizobium vitis VAR03-1)の研究を行ってきましたが、今回その細菌のシロイヌナズナ根圏での定着特性について解析しました。寒天培地を使った実験において、本菌はシロイヌナズナ根圏でコロニー形成し、主根伸長を促進しました(片利共生細菌の中には植物の生長を促す効果を示すものが知られており、Plant growth promoting bacteria (PGPR)と呼ばれます)。また、別のバイオコントロール細菌であるPseusomonas protegens Cab57を用いることで、それらのコロニー形成範囲が植物の根から滲出する栄養成分と、細菌が増殖に必要とする栄養成分によって規定されることを示しました。また、細菌が要求する糖や有機酸を培地に添加すると、細菌コロニーが増加しましたが、植物の生長が阻害されました。この悪影響は細菌の過剰増殖に依存していました。植物は根から栄養を分泌することで根圏で微生物を飼っていますが(ヒトの腸内細菌と同様、何かの有益性のために呼び寄せていると考えられており、現在様々な効果が調べられつつあります)、我々の結果は、その関係成立において植物における栄養分の供給量の制御が極めて重要であることを示しました。

Nutrient requirements shape the preferential habitat of Allorhizobium vitis VAR03-1, a commensal bacterium, in the rhizosphere of Arabidopsis thaliana

Plant and Cell Physiology

2024-8-23

ACPP2024と吉林大学植物科学学院

岡山大学農学部と吉林大学植物科学学院は交流があり、2019年に学生の引率で訪問しており、その時に知り合った劉教授と張教授とも学会で再開できました。劉教授の学生は短期留学で私のラボに滞在しています。今回の学会が長春開催だったため、学会終了後に吉林大学での招待講演の機会を設定してもらいました。ACPP後には中国の植物病理学会が引き続いて開催されたために、別の分野の学生さんが聴講してくれましたが、興味深い質問を沢山して頂きました。王副教授と張副教授には大変お世話になりました。講演後の食事で頂いた中国料理はどれも素晴らしいものでした。

2024-1-18

論文掲載

岡山県では当時職員だった川口博士がブドウ根頭がんしゅ病の病原菌調査の過程で、病気を抑制する能力を持つ拮抗細菌を分離していました。我々はその拮抗作用の背景にある分子メカニズムの研究を進めてきました。今回、その作用機序を明らかにした論文がThe ISME Journalに掲載されました。大学院生として齋藤くんと石井くんが大活躍して研究を牽引し、その後、学部生の土田さんと現在博士学生のMerryさんが残りの仕事を仕上げてくれました。研究当初からは10年弱が経過しましたが、ようやく成果としてまとめることができました。研究には理研の研究者とファシリティーに大いにお世話になりました。また、本研究で必要となった全ゲノム配列の決定は、ゲノム支援に採択してもらって遺伝研の豊田先生と九州大学の林先生のお陰で実現できました。今回明らかにした拮抗作用の実体はphage tail-like bacteriociin、通称テイロシンと呼ばれるものでしたが、林先生はその専門家であり、それ自体の意義や研究上のポイントなどの記述を大いに助けて頂きました。大きな仕事は一人ではできませんので、今の時代何ができるかを知り、それを頼めるネットワークが大切になります。

Rhizoviticin is an alphaproteobacterial tailocin that mediates biocontrol of grapevine crown gall disease

<プレスリリース>

ブドウを根頭がんしゅ病から守る!拮抗細菌が根頭がんしゅ病を抑制する仕組みを解明 ~病原細菌に感染する頭部を欠いたファージ尾部様粒子rhizoviticinを発見~

山陽新聞で記事にしていただきました。(2024年3月7日朝刊)

根頭がんしゅ病 抑制の仕組み解明 岡山大など、ブドウ枯死原因にも

根頭がんしゅ病の拮抗菌は古くから知られ、Agrobacterium radiobacter K84株が実用化されています。(なお、残念ながらこの菌はブドウの根頭がんしゅ病には効きません)この拮抗能の原因が抗菌性の低分子化合物であるAgrocin84であることを1970年代に明らかにしたのがAllen Kerr博士です。ご高齢ですがKerr博士からは激励のメールをもらい、論文の内容について助言を頂きました。テイロシンに遭遇して色々と調べると、それが関わる膜小胞とその生命現象における役割を筑波大学の豊福先生と野村先生が行っていることがわかりました。すぐに豊福先生をセミナーにお呼びし、多くのアドバイスをもらうことができました。ちなみに野村さんは私の大学時代の先輩です。また、私の学生時代の恩師である山田隆先生は、私が卒業した後に、青枯病菌のファージについて研究されてきましたが、まさか自分も類似の研究に遭遇するとは思ってもみないことでした。論文は山田先生にもみせてコメントをもらいました。多くの研究者との議論は研究の深まりに大いに必要であることも実感しました。

2023-10-18

A new semester

新学期になりました。博士課程の留学生が3人新たに加わりました。大学の本分は人材育成であり、研究室の活力の源は学生の活動ですので、大歓迎です。学生が充実した学生生活を過ごし、満足いく成果を出せるように精一杯導きたいと思います。

2023-08-17

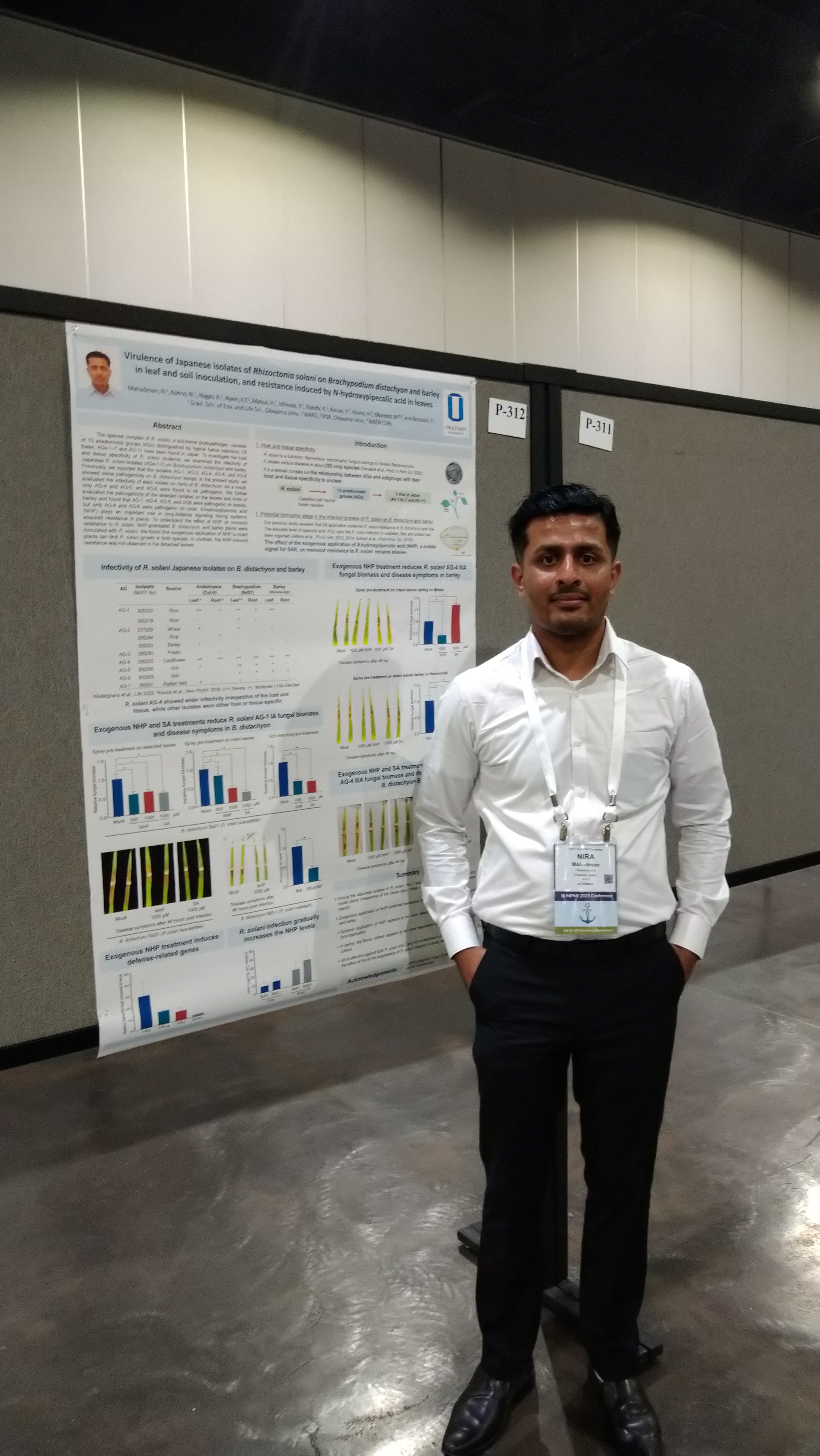

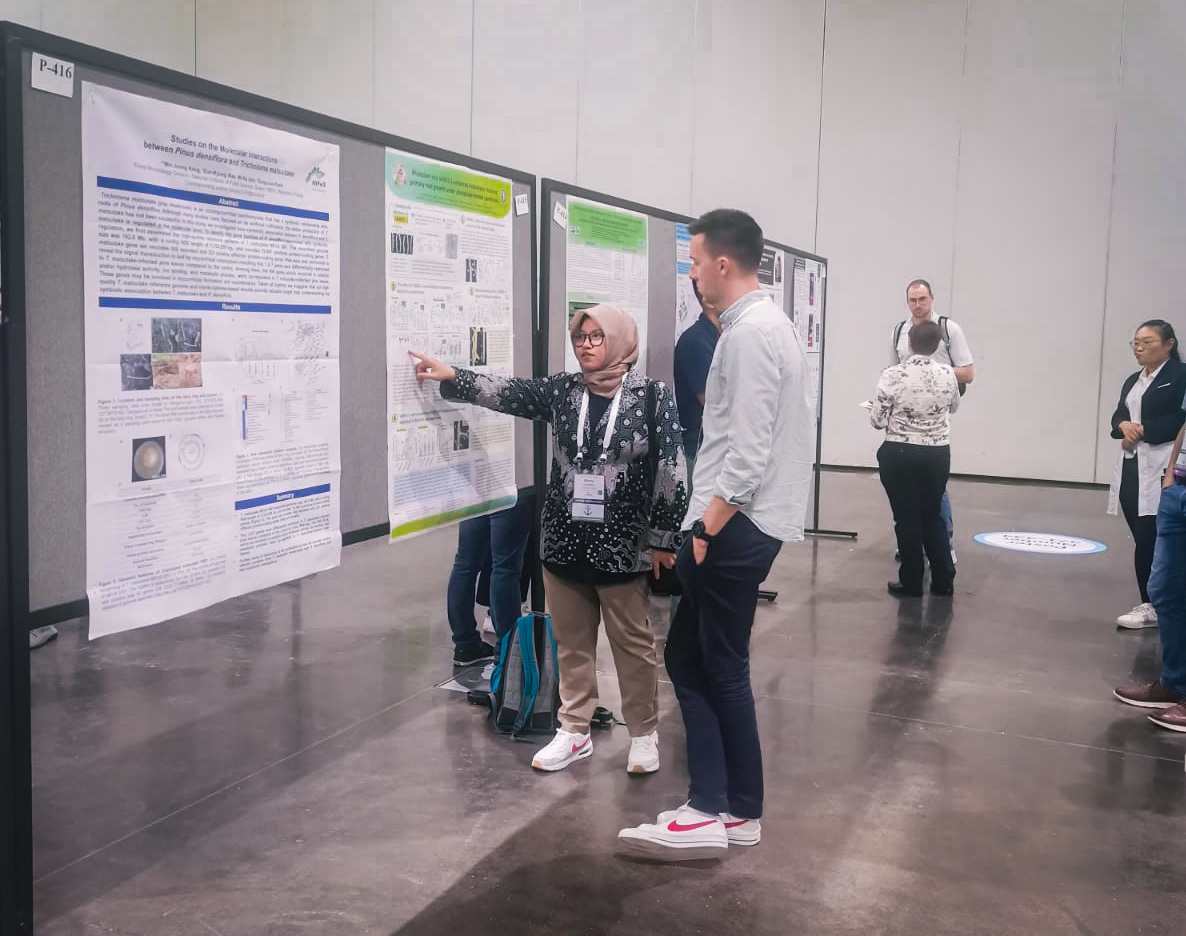

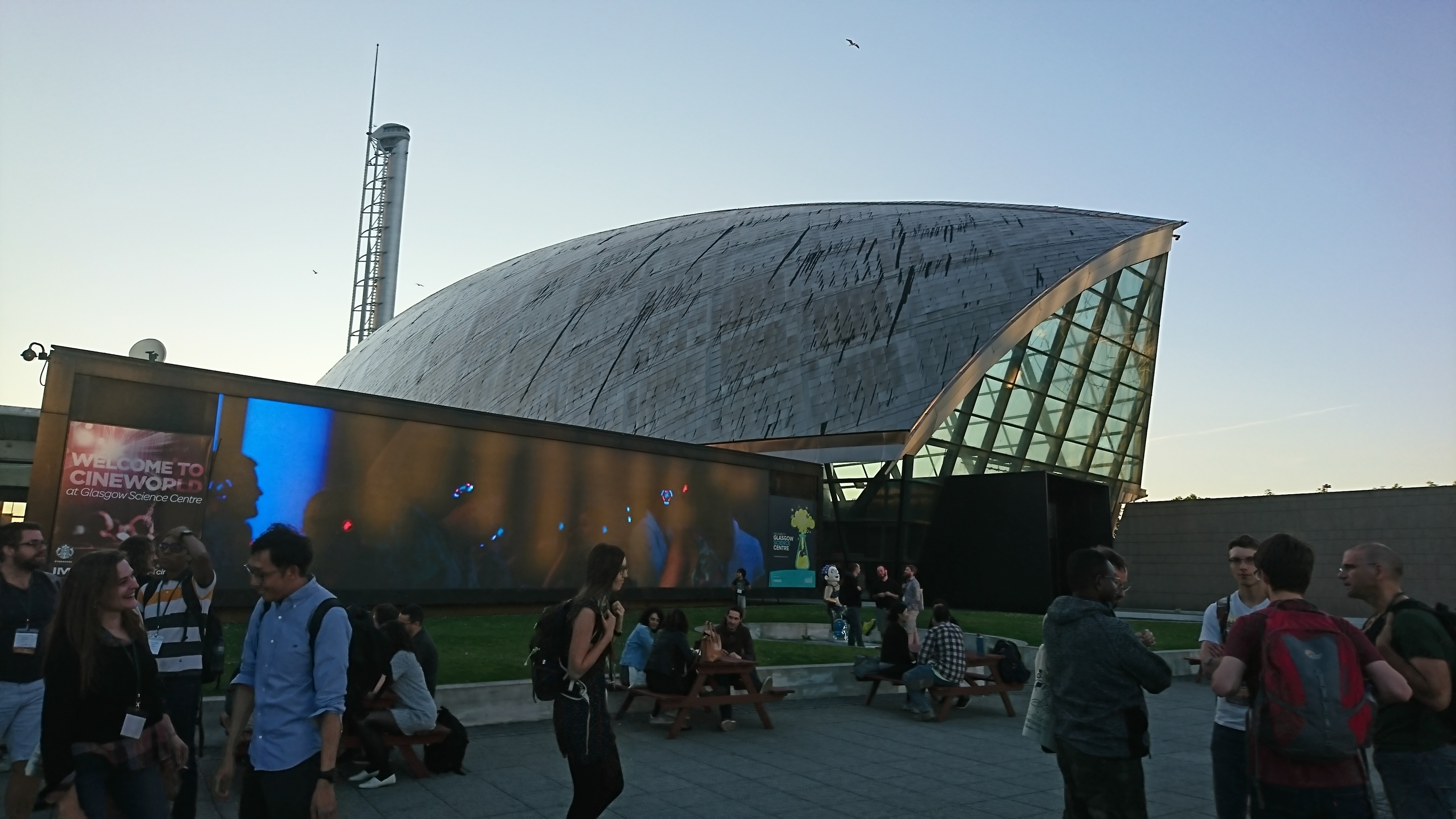

2023 IS-MPMI Congress

2023-06-20

パーティー

ラボメンバーが教授昇任のサプライズパーティーを催してくれました。秘密裏に予定されていた学生とのディスカッション中に準備が進められており、呼ばれて飛び出て本当に驚きました。皆の気持ちがとても嬉しくて忘れられない日になりました。

2023-04-04

人事異動

4月から教授に昇任しました。研究や運営体制に大きな変化はありません。ただし今後は運営業務のウエイトが増しますので、研究教育を如何に高いレベルで継続するかが課題になると思います。研究の推進と人材育成という職責を果たして参ります。引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

2023-03-24

卒業式

2022-10-24

オンサイトでの学会出席

2022-06-16

ラジオ出演

6月26日(日曜日)18:00から30分程度、ラジオ放送に出演することになりました。岡山でも世界に通用する技術が研究できることを発信する企画で、私の研究を紹介する機会を頂きました。

いつもは水曜朝7:15から岡山県民に向けて放送されている番組で、岡山大学農学部からも複数の先生方がこれまでご出演されてきました。今回は、中四国ライブネット枠でのスペシャル放送とのことです。主に税金で実施している研究活動ですので、その意義や内容について出資者である皆様にご説明することは研究者の義務です。ただし研究内容をマスコミで紹介する機会はなかなか得にくいものですが、そのような場を提供していただいているスポンサーや放送局の志に少しでも応えられるよう努めたいと思っています。

6/26(日) 18:00~20:00 山陽電子工業株式会社プレゼンツ「技術の森スペシャル」 中四国ライブネット 岡山発

2022-04-04

学生の卒業

今年も学生達が巣立って行きました。博士1名、修士1名、学士2名を輩出することができました。各自が自身の研究を成し遂げ、それぞれ希望する進路に無事に進むことができましたので、こちらも一安心です。やはりコロナで入室制限などがあり大変難しい状況でしたが、着実に歩を進め、しっかりとしたデータが出て大変充実した発表ができました。それぞれに達成したいところまでやり遂げたい一心で、卒論や修論が終わってからもデータが出てきました。こちらも論文の添削のやりがいが大いにありました。

エジプトから来たMaiさんは無事に博士号を取得しました。当初予定していた研究が思うように再現せず、結局テーマ変更することになりました。研究時間が確保できない中、集中して研究を成し遂げました。最後の最後まで研究を続け、リゾクトニアに対する抵抗性を失う変異体を見つけてくれました。非宿主抵抗性を解明する緒になりそうです。

中国から修士課程に入学した包さんは研究科賞を受賞しました。中国の先生が岡山大学と縁があったそうで、こちらのことを自分で調べて飛び込みでメールをくれたのがはじまりでした。独自に勉強していた日本語も大変上手でしたし、しっかりと植物病理学や分子生物学の教育も受けていたので、先輩から引き継いで即戦力として活躍してくれました。新たなテーマにも挑戦してくれ、猛烈に蓄積したデータをもとに大いに議論し、さらに実験を進めるという理想的なサイクルを実現してくれました。お陰で沢山の研究シーズを得ることができました。最後の年には先輩としてラボもまとめてくれましたし、留学生のお世話も頑張ってくれました。異国の地で学生生活を送ることは大変な苦労を伴うものですので、その本人の覚悟や努力に応えられるようにこちらも努めてきましたが、研究成果、経験、ラボ生活、受賞などで達成感を得てもらえたとしたら幸いです。

日本人の4年生2人もとても頑張りました。もりもりデータが出て研究が大いに進みました。国家公務員と他大学進学とさみしくなってしまいましたが、ここで培った能力を存分に活かして大いに活躍して欲しいですね。

それぞれのテーマを引き継いた後輩達と共に、成果を論文にできるように頑張りますね。

2022-04-04

岡山大学SDGs推進表彰(President Award)優秀賞の受賞

1月18日に開催された本年度の岡山大学SDGs推進表彰において研究部門の優秀賞を授与して頂きました。能年抵抗性誘導剤開発研究グループとして「持続可能な農業生産に資する植物病害防除剤(抵抗性誘導剤)の開発研究」に対しての受賞です。これも一重にこれまで研究に関わって頂いた学生や共同研究者の皆様方のお陰です。これを励みに今後も技術の社会実装に向けた歩みを進めて参ります。

当日の動画が公開されましたので、ご興味がある方や大学院からの入学を目指す方は参考にしてください。

2021-12-12

学生の受賞

4年生の土田さんが以下の賞を受賞しました。これまでの先輩たちの成果と合わせての発表でしたが、研究の内容を理解し、積極的に質疑応答した結果だと思います。多くの研究者や学生と議論することで、研究活動がラボ内や指導教員との関係の上だけの話ではなく世界に通じていることが自覚され、自分の研究の位置付けや意義の理解も深まりますね。私も学生の時に国際学会に参加して、マイナーなテーマではありましたが海外の研究者と交流・議論できることに感動しました。世界共通である科学の一端を担っていることを感じつつ、愉しみながら日々の研究活動に勤しんでもらいたいですね。

・日本植物病理学会第55回植物感染生理談話会 優秀発表賞 (2021年9月3日)

・IPSR International Plant Web Forum 2021 Best Poster Award for Undergraduate (2021年9月7日)

・ウイルス学若手研究集会2021 ベストワールドポスター賞 (2021年12月11日)

農学部HP 大学HP

2021-11-02

日本学術会議公開のシンポジウムでの講演

2021年12月4日に「グリーンリカバリーへの植物保護科学への貢献」と題した公開シンポジウムが開催されます。日本学術会議農学委員会植物保護科学分科会、および植物保護に関わる5つの学会で構成される日本植物保護科学連合が主催しています。今回私は日本植物病理学会の一員としてこのシンポジウムで講演を行います。参加費無料のオンラインシンポジウムであり、持続的社会への貢献を視野に入れた各学会での取り組みの一端を知る良い機会になると思いますので奮ってご参加ください。事前登録締め切りは11月27日です。

13:45-14:20

グリーンリカバリーに資する植物病害防除法の開発基盤 -抵抗性誘導剤と微生物農薬-

能年 義輝

2021-10-01

留学生の到着

国費留学生のMerryさんがインドネシアから到着しました。コロナのため1年間来日が延期していました。拮抗細菌のプロジェクトを担ってもらいます。

2021-09-06

研究費の獲得

生物系特定産業技術研究支援センター イノベーション創出強化研究推進事業基礎研究型に採択されました。研究題目は「難病リゾクトニア病の防除に向けた植物免疫バイオスティミュラントの開発」です。防除が難しい土壌妨害に対する防除技術として、抵抗性誘導をベースとした新技術の開発を目指します。

2020-09-15

論文発表

博士課程学生のSobhyの論文がScientific Reports誌に掲載されました。

紋枯病はイネの重要病害ですが、その克服には原因菌の感染の仕組みを知る必要があります。そこで今回は、本菌が宿主植物の免疫を抑えるために使っているエフェクターと呼ばれるタンパク質の候補を探索し、52個を同定することに成功しました。

我々は特に初期の感染行動に着目していますが、その時期は菌糸がまだ少なく、菌の遺伝子発現を調べるのが難しい状況でした。そこで、ミナトカモジグサというモデル植物を用い、感染が同調した菌糸をできるだけ多く回収できる工夫をしたのがポイントです。

そして、公開されている菌のゲノム配列から、小型の分泌タンパク質をコードする遺伝子を探索し、それらが実際に感染過程で発現しているかどうかを1つずつ調べました。

利用した公開遺伝子情報はゲノム配列からコンピュータ予測されたものでしたが、我々はそれらの多くが部分的に間違いを伴っていることを見出し、別途調べた発現情報を基に修正しました。これにより、データは価値あるものとなりました。

当初の目論見通り、感染初期に使われているものも発見できましたので、今後はそれらの役割を調べて行く予定です。

当初は簡単に進むと考えていましたが、困難の連続でかなり大変な仕事になりました。学生もよく頑張ったと思います。自分にとって初めての博士の輩出です。

2020-09-15

論文発表とプレスリリース

以前私のラボで博士研究員をしていた香西博士の論文がPlant Journal誌に掲載されました。こちらで始めた仕事を理研の持田ラボで発展させた成果です。詳細はプレスリリースを御覧ください。

<プレスリリース>

草本植物の紋枯病に対する抵抗性の仕組みを解明-防除策の開発に役立つ分子基盤-

2019-11-15

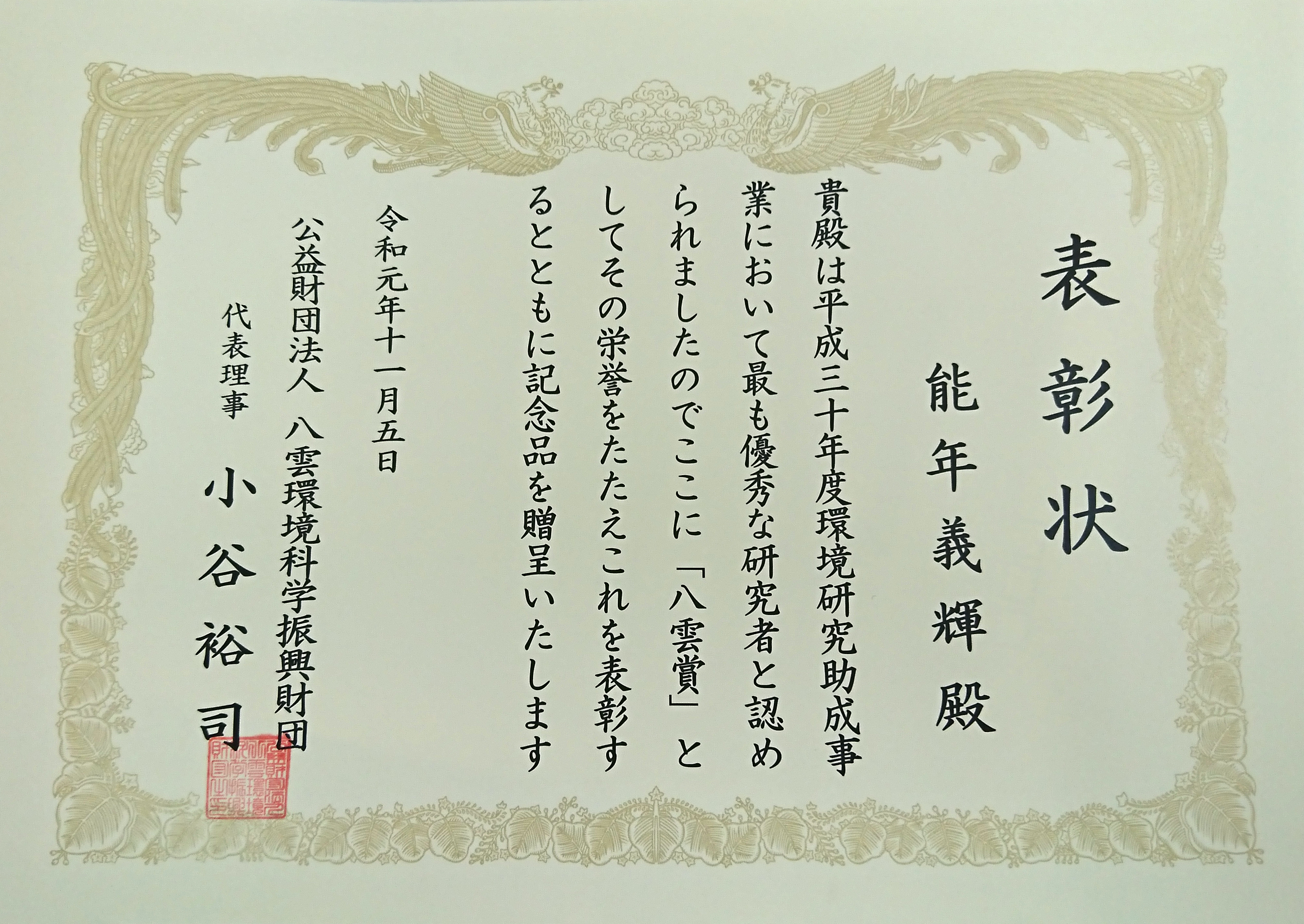

八雲賞

昨今では大学の基盤経費が大幅に減少し、地域の研究活動を支援して頂ける企業の活動は本当に有り難く感じられます。さらに研究者や学生を鼓舞しようと財団設立20周年を期に顕彰制度まで創設して頂いたとのことで、私も今回大いに励まされました。根無し草で色々と渡り歩いてきたので学会の若手向けの賞などは無縁でしたが、地方の小さな賞とはいえ認めて頂けたことを素直に喜び、気持ちを新たにしています。

財団の代表理事でもある株式会社エイト日本技術開発の小谷社長は学位をお持ちで学術への理解が深く、研究発表会でも何度も熱心に質問されており、財団の理念の実現に対する熱意が強く感じられました。私も今回の受賞を励みとし、岡山の地から世界の発展に資する成果を出すことを目指し、学生達と共にさらに邁進して行きたいと思います。

2019-10-10

ゼミ旅行

2019-10-10

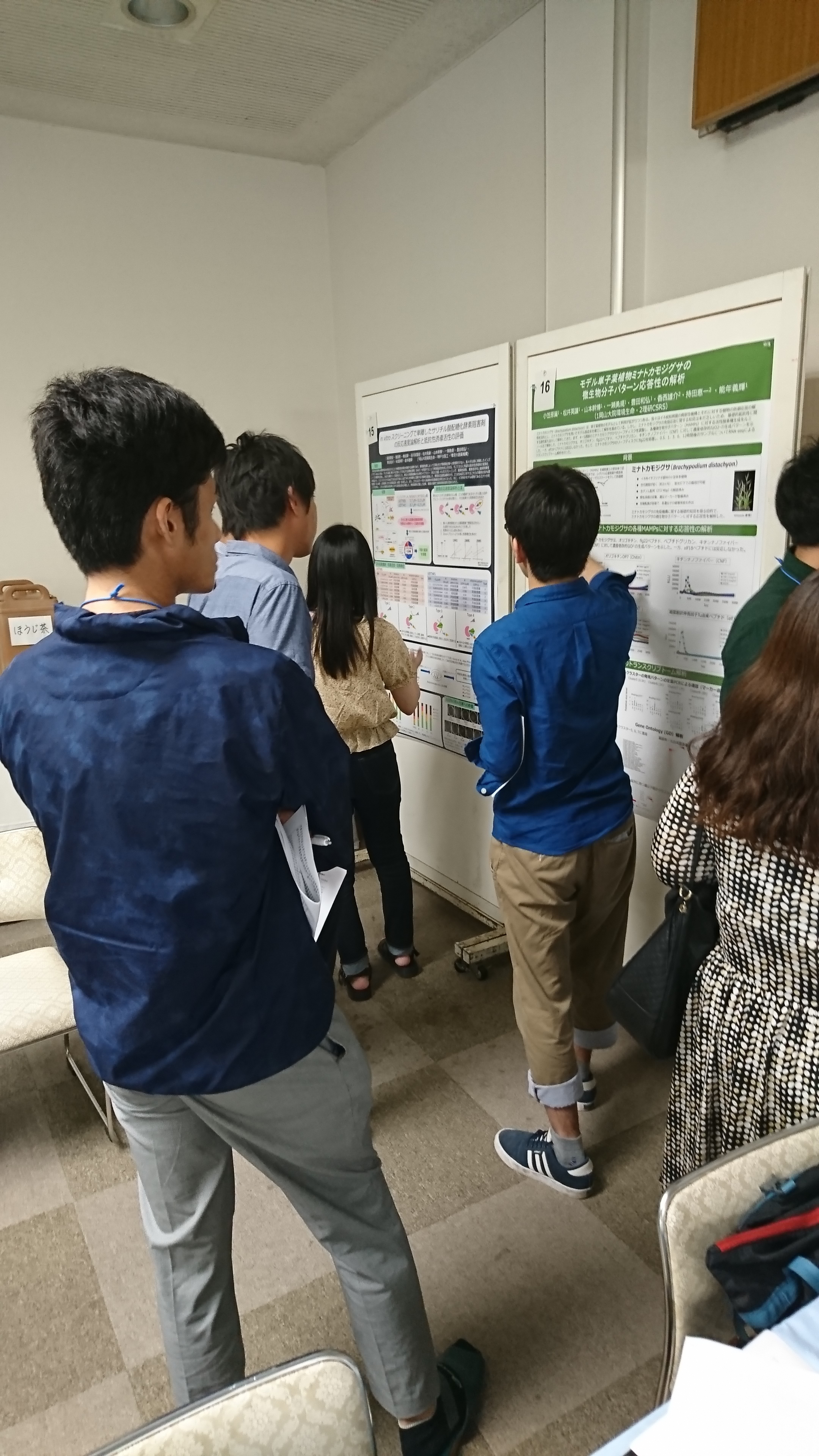

感染生理談話会と篠崎一雄研究室のシンポジウム

2019-07-30

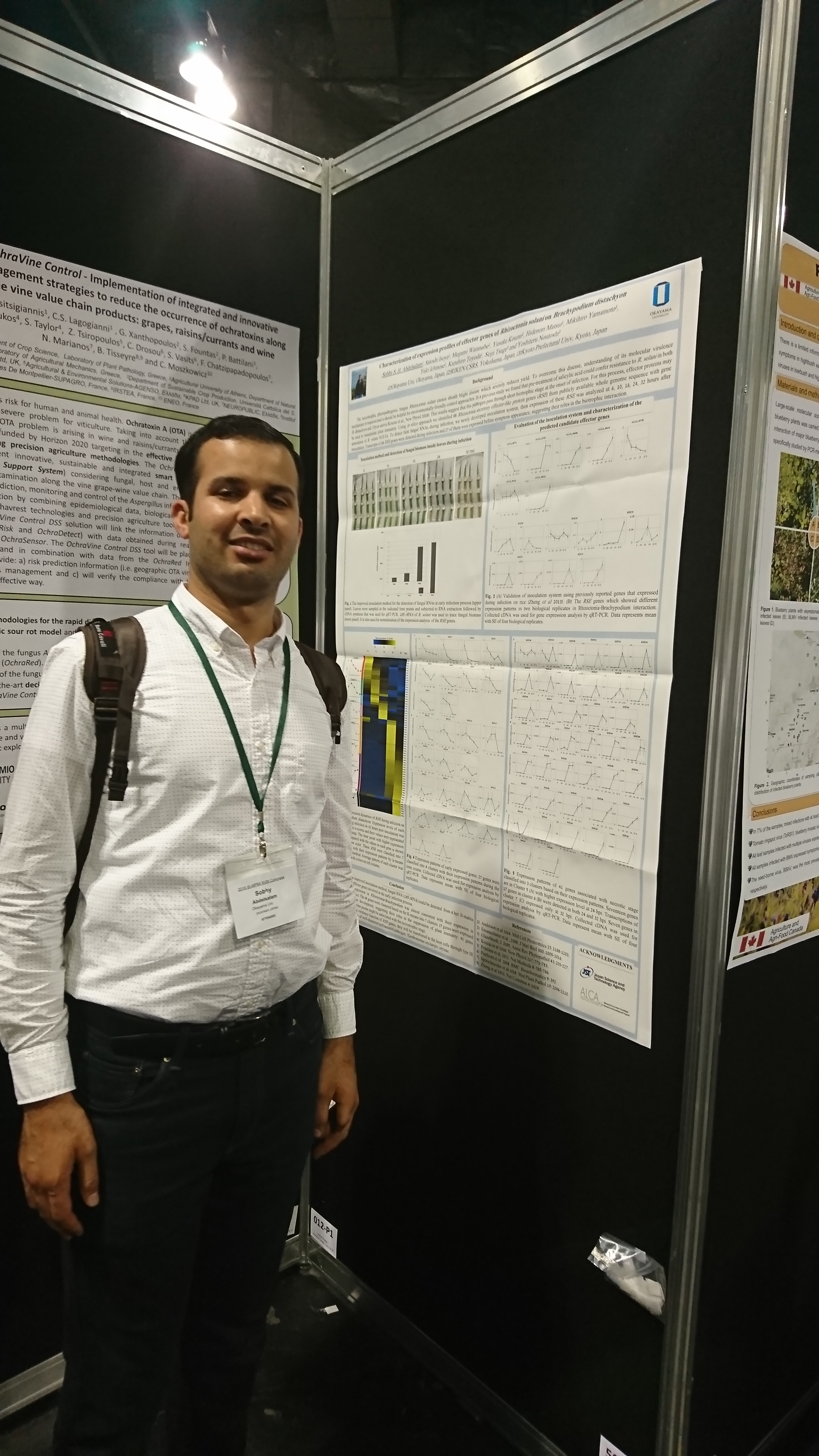

国際学会

Yoshiteru Noutoshi

An approach to study rice sheath blight disease using Brachypodium distachyon

on Satellite meeting, New Insights into Rice-Pathogen Interactions.

Yoshiteru Noutoshi et al.,

Molecular suppressive mechanism of a biocontrol agent Rhizobium vitis VAR03-1 against grapevine crown gall disease

Sobhy Salama Hussein Abdelsalam et al.,

Characterization of expression profiles of effector genes of Rhizoctonia solani on Brachypodium distachyon

Yusuke Kouzai et al.,

Time-series transcriptome analysis of Brachypodium distachyon in response to the infection by Rhizoctonia solani

Nobuaki Ishihama et al.,

Identification and characterization of small-molecular compounds that inhibit salicylic acid-mediated signaling pathway in Arabidopsis

2019-04-15

学生優秀発表賞

先に開催された日本植物病理学会大会で発表したM2の学生が学生優秀発表賞を受賞しました!就活もある中で頑張って参加したので、報われて良かったです。学会発表にあたっては、要旨の作成、データの取得、発表スライドと原稿の作成、発表練習があり、当日も数日間外出しなければならず、就職活動との両立は大変だったと思います。日頃の成果を発表したいという強い思いが身を結びました。発表を聞いてくださった先生方からは様々なフィードバックをもらえましたので、今後の論文作成に向けて弾みがつきました。

2019-03-22

総説

アグリバイオ4月号に総説「植物の病害抵抗性を高める物質」を寄稿しました。「ケミカルバイオロジーの農業生産向上への応用」という浅見先生が取りまとめられた特集だったので、本来は合成化合物の話を期待されていたかもしれないのですが、それらはこれまでにも発表してきたので、今回は内生物質のこれまでの動向をまとめてみました。実に様々な物質があり、かなり理解が進んだ部分がありますね。一方、まだ未知の部分も多く残されています。今後は、それらの生物学的な役割や意義を明らかにする方向で研究が進むでしょう。内生物質の働きが理解されれば、これまでに探索された生理活性化合物やバイオスティミュラントの作用寄稿も推測でき、さらには新たな有用物質の設計や合成にもつながることでしょう。