Research projects

1. ケミカルバイオロジーによる植物免疫機構の解明

作物を病害から守るために、これまで人類は耐病性品種や農薬の技術を培ってきました。また最近では遺伝子組換え技術により、耐病性を含めた様々な有用形質が付与されています。現状の作物生産はこれらを駆使することで維持されています。病害被害をさらに改善するには、従来手法のさらなる発展やこれまでとは異なる方法論が求められます。イノベーションを生み出すには病原体の感染戦略や高等植物の免疫機構を分子生物学、分子遺伝学、生化学等によって分子レベルで理解し、技術革新の礎となる基盤を得る必要があります。

植物の免疫機構に関わる遺伝子を特定する方法として、これまで分子遺伝学が用いられてきました。これは植物のDNAにランダムに傷を付けた変異体集団を用い、その中から免疫応答が異常になったもの、すなわち病害抵抗性を喪失したものや常に免疫応答を発動してしまうような変異体を選抜し、その原因遺伝子をします。DNAに変異が生じると遺伝子の実体であるタンパク質の一部のアミノ酸が置換したり途中で途切れてしまい、その影響で機能が変化・喪失し、表現型として現れます。DNAへの変異の代わりに、タンパク質に化合物を取り付かせることで、その機能を阻害または亢進して表現型を生じさせる手法がケミカルバイオロジー(化学遺伝学)です。特定の生命現象に変化を与える化合物を探し出し、その標的分子としてのタンパク質を特定することで関係する因子が明らかにできます。薬剤を作用させるタイミングや濃度を変えることにより、生命現象のあるステップを担う遺伝子に複数の類似した遺伝子が関与する機能重複性や、当該遺伝子が発生段階でも役割を担っているために種子が得られない致死性のために、これまで変異体が採れず未解析の場合にも対応できる可能性が特徴です。

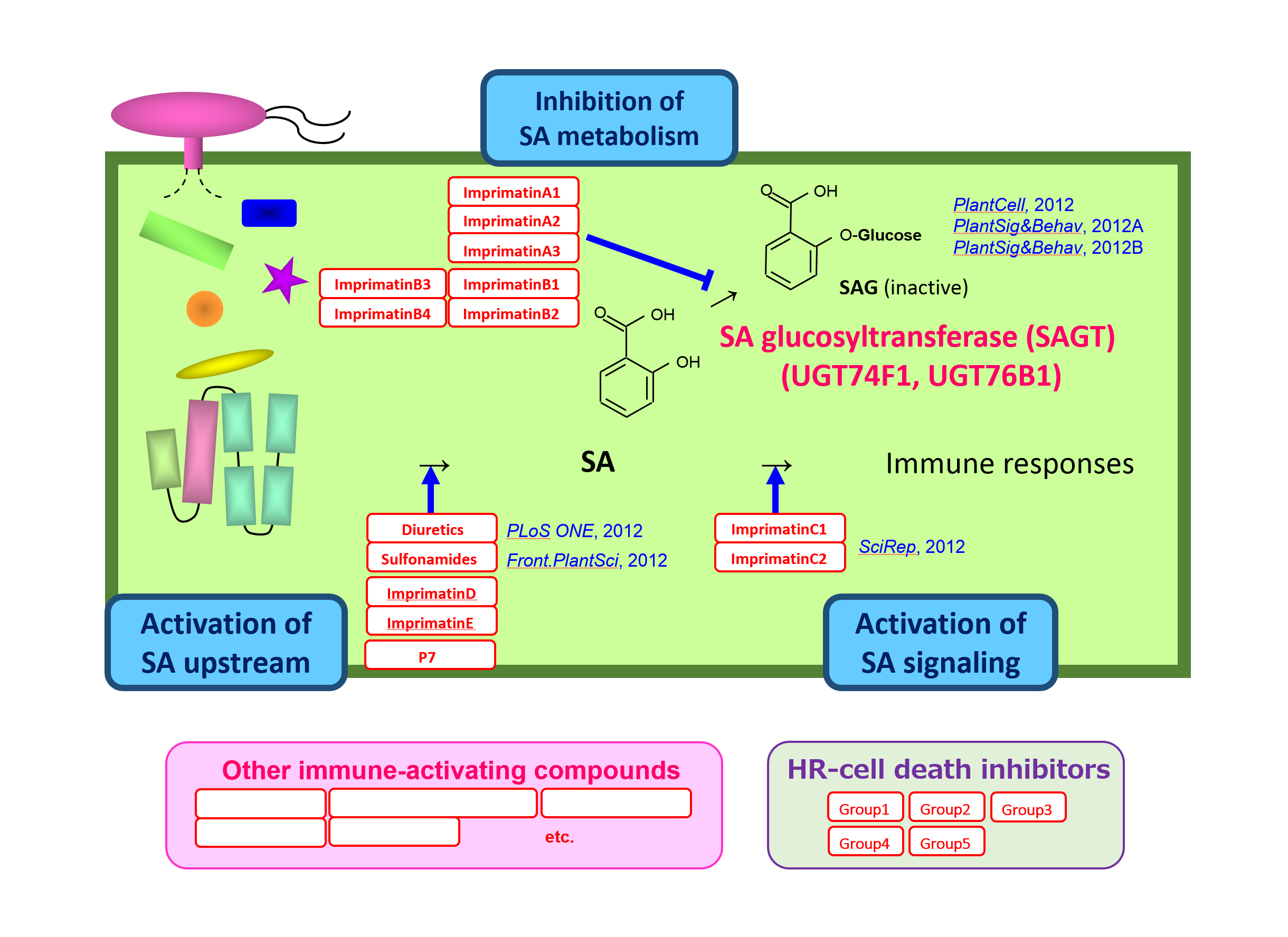

我々は少量の薬剤の使用でその植物免疫応答に与える影響を定量的に評価できるアッセイ系を独自に開発し、様々な化合物のセット(ライブラリー)から植物の免疫応答を阻害または亢進する薬剤を多数単離することに成功しています。現在これら生理活性物質の作用機序を解析することによって病害応答に関わる新たな仕組みやそれを司る遺伝子の同定を目指しています。

植物科学へのケミカルバイオロジーの適用についての概説

植物科学におけるハイスループットケミカルスクリーニングとその利用. 植物の生長調節 (2016) 51(2): 138–143.

当ラボでの取り組みの一端の紹介

植物免疫プライミング剤の単離と作用機序解明. 岡山大学農学部学術報告 (2014) 103:31–36.

・現在のテーマ

以下の2で単離同定された植物免疫活性化剤であるインプリマチンDとEという低分子化合物の作用機序について研究しています。特に、これまでの学生達の取り組みにより、インプリマチンDについては作用点と思われるものが特定され、エキサイティングな状況になってきました。そこでこれを遺伝学、生化学、分子生物学によって証明してくれる方を募集しています。一方、インプリマチンEについては、ほとんどその作用はわかっていませんので、萌芽的な研究や宝探しが好きな人は、こちらのテーマを選択して頂くのも手かと思います。

2. 植物免疫活性化剤の探索同定

植物の免疫応答を活性化する薬剤は基礎研究のツールとしてのみならず、「抵抗性誘導剤(プラントアクティベーター)」として実用展開できる可能性があります。抵抗性誘導剤は植物体に作用してその免疫力を高めることによって病害防除効果を発揮する薬剤です。様々な病害に効果を発揮すると共に、薬剤耐性菌の出現リスクがないことが大きな特徴です。日本で行われる集約的農法のパフォーマンスを最大限に保つには従来型の殺菌・殺虫性農薬の使用は欠かせません。しかし、それらは安全性に配慮して病原体の特定分子に標的が限定されているため、病原体の自然突然変異や薬剤の選択圧による耐性菌の増加によって打破されてしまう場合があります。これにより農業現場で使用できる剤が枯渇しつつあります。

参考記事:三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社

水稲防除の薬剤耐性菌について考えよう 石井英男先生

その点、抵抗性誘導剤は宿主作物に作用するので薬剤耐性菌が出現せず、効果が持続的です。また、従来型の殺菌性農薬と併用することによって、その使用量や散布回数を低減することができますので、環境負荷も抑えられ農作業の効率化にも資する薬剤なのです。昨今の地球環境変動は病原体の生息域をも変化させ、各地域においてこれまでになかった病害の出現も観察され始めています。抵抗性誘導剤はそのような病害への対策にも有効と考えられます。実は抵抗性誘導剤は日本発祥の技術であり、オリゼメート(三井化学クロップ&ライフソリューション)、ブイゲット(日本農薬)、ルーチン(バイエル)、ブーン(クミアイ化学)といった製品がアジアの水稲栽培を長年支え続けています。

参考記事:三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社

Dr. 岩田の植物防御機構講座 岩田道顕先生

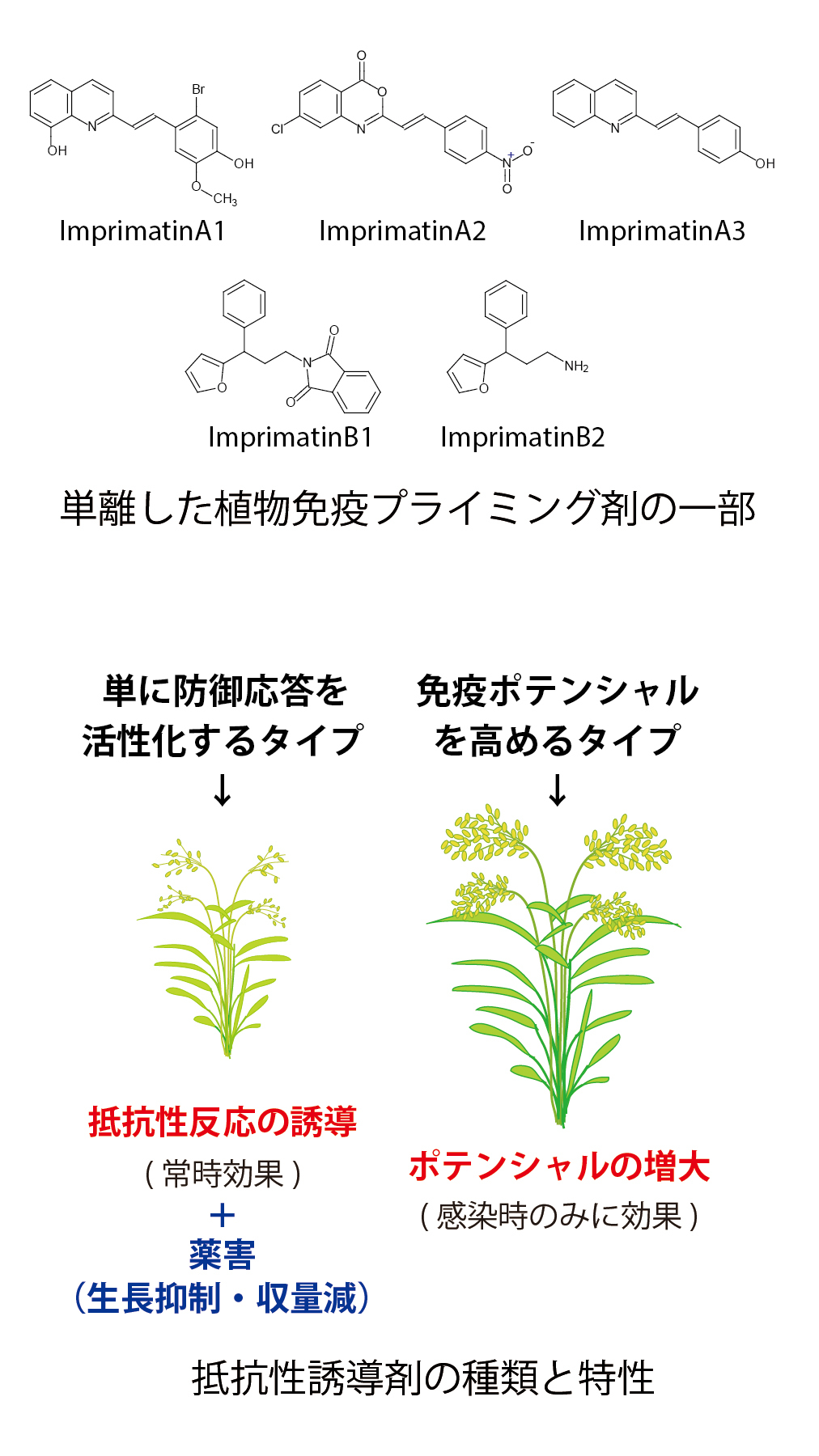

これらは偶然得られたものや既存剤の派生物展開によって開発されてきました。前述の優れた特徴から、他の作物品種とその病害においても抵抗性誘導剤の適用が望まれていますが、新剤の開発は進んでいません。さらなる利用拡大を目指すには、従来品とは異なる骨格と作用機序を持つ新剤の発見が必要です。本研究室での大規模スクリーニングから得られた化合物群は、新規病害抵抗性誘導剤の戦略的開発のためのシーズ(リード化合物)となります。特に我々のスクリーニング系では、イネとは異なる双子葉植物を使っていることから既存剤とは異なる特徴を持つ薬剤の単離が期待できます。また、単に病害応答を活性化する薬剤(免疫誘導型薬剤)のみならず、植物が本来持っている免役応答を感染時特異的に活性化する薬剤(免疫プライミング型薬剤)を選択的に単離できる点も特徴です。恒常的な免疫活性化は植物の生育阻害という薬害を誘導してしまう可能性が高いため、プライミング型薬剤は副作用の少ない抵抗性誘導剤の開発シーズとしての利用が期待されます。

プレスリリース:

植物の耐病性を向上させる新規化合物を5個発見 −持続的で環境負荷が少ない病害防除法開発への手がかり−

(新聞4誌を含む7つのマスコミで紹介されました。)

現在は、独自に有機合成した環状ペプチドからの抵抗性誘導剤の単離同定とその応用に向けた研究、サリチル酸配糖化酵素阻害剤の標的ベース探索から得られた新規薬剤の解析、異なる作用特性を持つ抵抗性誘導剤の探索同定などを行っています。

抵抗性誘導剤の探索手法や当ラボでの取り組みの一端の紹介

抵抗性誘導効果を有する物質の探索. 日本農薬学会誌 (2022) 47(2): 51–55.

プラントアクティベーターの探索研究の動向. 植物防疫 (2017) 71(2):69–73.

岡山大学SDGsポータルでのインタビュー記事

環境に優しい植物の薬剤で食糧確保へ

3. リゾクトニア病の研究

リゾクトニア病とは病原糸状菌であるRhizoctonia solaniが引き起こす植物病害の総称です。宿主範囲が広い殺生菌に分類され、200種類以上の植物種に感染して壊死を引き起こします。本菌は土壌に生息しており、圃場に播種された種子や移植間もない幼苗を犯し、時として甚大な農業被害をもたらし、世界中で問題となっています。地球環境変動は本菌に好適な環境を作るため被害拡大を助長し、また殺菌剤耐性菌の出現も懸念されているため、新たな防除策の開発が期待されています。しかし、本菌は一つの細胞に多くの核が存在する多核であるため遺伝子操作が行えず、病原性の理解が進んでいません。

水稲栽培では、いもち病に次ぐ重要病害である紋枯病を引き起こします。蔓延した菌糸は菌核と呼ばれる塊を作り、これが地面に落ちて越冬します。水田に水が張られると菌核は浮かび上がり、イネの葉鞘の水際に付着することで植物体への感染を開始します。楕円状で紋のようにみえる病斑が名前の由来になっています。高温多湿になる夏以降、菌糸は地上部のみならず、空気中にも飛び出して周辺の植物体にも蔓延します。特に稲穂の倒伏が収穫量の減少を引き起こします。栽培イネには紋枯病に抵抗性を持つ品種が存在せず、殺菌剤が唯一の防除法となっています。

我々は単子葉植物やバイオマス作物の実験モデルとして、近年その研究環境が整備されたミナトカモジグサ(Brachypodium distachyon)(写真)を研究材料として取り上げ、紋枯病菌感染系を構築しました。

これまでの研究において、我々は植物ホルモンであるサリチル酸を事前処理することによって、ミナトカモジグサとイネに紋枯病抵抗性が誘導されることを見出しました。これまで本菌の病原性研究は、宿主に壊死を引き起こす段階に着目して進められてきましたが、我々の発見により、実は本菌はその感染初期に宿主と相互作用し、宿主の免疫機構を撹乱して気付かれないように侵入・栄養摂取する段階(活物寄生)を経ている可能性を示しています。また、我々はミナトカモジグサの野生系統の中に紋枯病に抵抗性を示すものが存在することも見出しました。この原因遺伝子や抵抗性を発揮する仕組みがわかれば、イネなどの作物品種に紋枯病抵抗性を付与するための基盤が得られます。

プレスリリース:

イネやバイオマス作物を脅かす紋枯病から身を守るための植物免疫機構を解明 岡山大学版 JST版

Salicylic acid-dependent immunity contributes to resistance against Rhizoctonia solani, a necrotrophic fungal agent of sheath blight, in rice and Brachyodium distachyon

New Phytol (2018) 217(2):771–783.

その後、紋枯病に抵抗性、罹病性を示す各ミナトカモジグサ系統を用い、感染時の時系列トランスクリプトーム解析から、防御応答の誘導に重要な働きをするWRKY38という転写因子を発見しました。これはサリチル酸応答の鍵となる転写因子です。つまりリゾクトニアに抵抗性を示すミナトカモジグサはサリチル酸依存性の免疫応答により抵抗性を発揮していることが示されました。

プレスリリース:

草本植物の紋枯病に対する抵抗性の仕組みを解明-防除策の開発に役立つ分子基盤-

BdWRKY38 is required for the incompatible interaction of Brachypodium distachyon with the necrotrophic fungus Rhizoctonia solani

Plant J (2020) 104(9):995–1008.

上記の結果、紋枯病菌は感染初期には生きた宿主細胞を必要としており、そのために宿主の免疫を抑制するためのエフェクタータンパク質を利用していると予想されました。また、抵抗性のミナトカモジグサはその一部を抵抗性タンパク質で認識し、防御応答を誘導していると考えられました。そこで我々はミナトカモジグサのゲノム情報から分泌型の小型タンパク質を特定し、その感染時における発現変動を解析しました。その結果、感染過程で52個のエフェクター候補が発現しており、そのうち23個は病斑が形成される菌接種24時間の時点より前に発現していることを明らかにしました。これらは活物寄生段階の成立に寄与していると考えられます。

Identification of effector candidate genes of Rhizoctoni solani AG-1 IA expressed during infection in Brachypodium distachyon.

Scientific Reports (2020) 10: 14889

R. solaniは種複合体です。担子菌に属する本菌は細胞に複数の核を有しており、菌糸を融合させることで遺伝情報を交換します。この菌糸融合反応により、13のグループ(AG)に分類され、さらに各AGは培地菌叢のパターンなどにより亜群に分類されます。特定の植物病害からは特定のAG(亜群)が分類されやすいことから、分類群の病原性との関連性が推測されてきました。我々は日本に生息する様々なAGに属するリゾクトニアを取り寄せ、それらのシロイヌナズナの地上部と地下部に対する感染性を調査した結果、様々な系統が感染性を示すことがわかりました。その結果、人工的に接種した条件では、分類群は種特異性や器官特異性とは関連がないことが確認されました。

Surveilance of pathogenicity of Rhizoctonia solani Japanese isolates with varied anastomosis groups and subgroups on Arabidopsi thaliana

Life 12(1): 76.

また、日本から分離した株をオオムギとミナトカモジグサに対する感染性も調査しました。その結果、AG-4 HG-I+IIという系統が両植物種の地上部と地下部に感染することが判明しました。これら植物の葉にはAG-1 IAとAG-4 HG-I+IIがそれぞれ感染できますが、調査の結果、その感染様式に違いがあることが判明しました。前者はサリチル酸の前処理で感染が抑制され活物寄生を経るのに対し、後者はいずれの植物ホルモンの事前処理でも抑制されず、殺生寄生のみ行っていると考えられました。また、前者は感染機関である感染座を形成してそこから葉内部に侵入して菌糸を蔓延させるのに対し、後者はまばらな菌糸塊を形成し、おそらく細胞壁溶解酵素などで外部からその直下の植物組織を壊死させていることがわかりました。このように、R. solani種複合体には少なくとも2種類の異なる感染機構が包含されていることがわかりました。同じリゾクトニア病といえども感染機構が異なる菌が存在することを意識した上で防除戦略を構築する必要性が示されました。これらの進化的な関係性やその他の感染機構の存在なども気になるところです。

Distinct infection mechanisms of Rhizoctonia solani AG-1 IA and AG-4 HG-I+II in Brachypodium distachyon and barley.

Life 15(2): 235.

・現在のテーマ

エフェクターは病原菌の病原性機構を理解する上で重要な因子です。エフェクターは宿主の免疫機構の重要な部分をブロックしていると考えられるため、その作用メカニズムを知ることは植物の免疫機構を解明することにもつながります。これはエフェクターバイオロジーと呼ばれる分野となって発展しており、それにより植物免疫の理解が大きく進んでいます。上記でエフェクターの候補は特定できましたので、まずはそれぞれのエフェクター遺伝子をクローニングします(遺伝子合成などによりクローニングは完了しました)。次に、それらをアグロバクテリウムを介して植物に一過的に発現させたり、病原細菌にIII型分泌エフェクターとして保持させて植物に感染させることにより、免疫抑制能や壊死誘導能を証明します。また、各エフェクターが相互作用する宿主因子を免疫沈降法や酵母2ハイブリッド法などにより探索し、エフェクターの免疫抑制機構を分子レベルで明らかします。また、ミナトカモジグサに見出した抵抗性系統が認識しているAVRエフェクターの同定も予定しています。植物と病原菌との分子レベルでの攻防に興味がある方には絶好のテーマだと思います。

イネにはR. solaniに対して実用的なレベルの耐性を示す品種は存在しません。一方、我々はこれまでの研究において、ミナトカモジグサにはR. solaniに耐性を示す野生系統が存在することを見出しています。また、現在、岡山大学資源植物科学研究所が保有するオオムギコレクションの中に、リゾクトニア抵抗性を示す品種があるかどうかを確かめています。これらを遺伝学的に解析することで、抵抗性遺伝子座を特定する研究も予定しています。

R. solaniは重要病害であるため、その感染機構は古くから解析が行われてきました。電子顕微鏡による観察により、菌糸は感染座と呼ばれる器官を形成し、そこから多数の菌糸を宿主に注入し、その直後に壊死が誘導されます。R. solaniに抵抗性を示すミナトカモジグサは、感染座ができるずっと前に菌を認識して抵抗性反応を誘導しています。つまり、感染座形成の前に宿主と菌は相互作用していることを示しています。それは何時なのか、どのようにして起こっているのかがわかれば、本菌の活物寄生段階を理解することができそうです。現在、感染後の早い段階における菌糸進展やその宿主侵入の様子を共焦点顕微鏡で観察しています。これまでに知られていなかった本菌の感染行動の解明に迫ろうとしています。

我々はこれまでに複数の植物免疫活性化剤を単離同定してきましたが、その一部がR. solaniに対する抵抗性を植物に誘導することを見出しました。今後はそれを用いて、作物病害を抑制する施用法の検討なども進めていく予定です。

4. ブドウ根頭がんしゅ病を抑制する拮抗微生物の作用メカニズムの解明

岡山県の主力農産物の一つがブドウです。ブドウは生食に加えてワイン原料としても利用され、果樹の中では世界で3番目に多い生産量を誇ります。このブドウの栽培では根頭がんしゅ病が問題になっています。土壌に生息する病原細菌であるRhizobium vitisが根の傷口から侵入し、全身の至るところに到達してコブを形成させ、樹体の生育悪化や枯死を引き起こします。本菌は自身がもつDNAを宿主植物へと送り込み、それらを使って植物に植物ホルモンを作らせることによってコブの形成を促し、そこで菌のエサとなる物質を作らせて温々と増殖するという複雑な感染戦略を持っているのです。(ちなみに本菌はアグロバクテリウムの一種であり、このメカニズムは植物に遺伝子を導入するための道具として利用されています)

土壌に生息する病原菌に対し農薬散布は届かないために効果がでません。そのため、発病を抑制するための技術が求められています。岡山県職員(現農業・食品産業技術総合研究機構研究員)の川口章博士は、ブドウの根に生息する細菌の中から、ブドウ根頭がんしゅ病の発病を抑制する作用をもつ拮抗微生物を複数単離しました。この菌液をあらかじめブドウ苗の根に浸してから定植すると、病原菌が存在する土壌でも発病しなくなる効果が得られます。興味深いことにこれらは病原菌と同じR. vitisに属し、腫瘍を誘導するために必要となるTiプラスミドは保有していない菌株でした。1.植物の根圏に定着する性質で病原菌と生息域を競合し、2.直接的に病原菌を撃退したり活力を奪い、3.植物の生長や免疫力を活性化する、などの性質を有する微生物を利用して作物病害を防除する方法論はバイオコントロールと呼ばれます。本菌は拮抗微生物として極めて強力な防除効果を持つため、新たな防除法の開発に繋がりうる本菌の発見とその後の研究に対し、川口博士は日本学術振興会賞と日本学士院学術奨励賞を受賞されています。

本拮抗菌は病原菌の病原性や増殖を抑制しますが、その作用機構は未だに明らかにされていません。そこで現在我々は川口博士と共同で、拮抗作用を分子レベルで解明する研究を進めています。この仕組みがわかれば、さらに有用な菌を探したり作り出したりする方法論の開発につながります。

これまでに我々は拮抗菌の1つであるR. vitis VAR03-1株の解析を進め、本菌を培養した際の培養上清に病原菌に対する病原性抑制活性と増殖抑制活性が存在することを見出しました。そしてそれらの両活性は、培養上清の熱処理で失活すること、また分子量100K以上の画分に存在することを明らかにしました。

Characterization of the suppressive effects of the biological control strain VAR03-1 of Rhizobium vitis on the virulence of tumorigenic R. vitis

Journal of General Plant Pathology (2018) 84:58-64.

・現在のテーマ

これまでに知られている多くの他の拮抗菌において、その拮抗能を司る物質は抗菌活性を持つ低分子化合物であることがほとんどです。一方、我々が解析対象とした拮抗菌の場合には、上記の結果からその原因は大きなタンパク質やタンパク質複合体であることが示唆されました。おそらくファージやファージ様粒子ではないかと推測しています。そこで現在トランスポゾンを用いたランダム変異導入法によって拮抗能を失った変異株を取得し、その原因遺伝子を調べているところです。既に原因は特定できましたが、解析を進めた結果、この因子は微生物学的に非常に興味深いものであることがわかりつつあります。成果発表に向けて学生達が頑張ってくれています。

↑ついに拮抗細菌が根頭がんしゅ病を抑制する仕組みの一端を明らかにしました。拮抗作用の原因物質は、phage tail-like bacteriocin、通称テイロシン(tailocin)でした。これはおそらく2つの異なるプロファージの組換えなどにより生じた頭部を失ったプロファージです。ここから生み出されるファージ様粒子は筒状であるため、標的に付着(感染)すると孔を開けることになり、強力な毒性が発揮されます。本テイロシンはリゾビウム属細菌が属するアルファプロテオバクテリア綱では初の発見例です。我々はこれをrhizoviticinと命名しました。

Rhizoviticin is an alphaorpteobacterial tailocin that mediates biocontrol of grapevine crown gall disease. The ISME Journal (2024) 18(1), wrad003

プレスリリース

ブドウを根頭がんしゅ病から守る!拮抗細菌が根頭がんしゅ病を抑制する仕組みを解明 ~病原細菌に感染する頭部を欠いたファージ尾部様粒子rhizoviticinを発見~

この研究において、我々はrhizoviticinを喪失した拮抗細菌を作出し、それらは確かに大幅にがんしゅ抑制能が低下していました。しかし、まだ一定レベルの防除能を保持していたことから、現在はこの部分に焦点を当てて研究を進めています。↓

本菌がその防除能を発揮するには、拮抗能と共にブドウ根圏への定着も重要なファクターです。植物は基礎的抵抗性によって、多様な微生物で満ち溢れるこの世界で侵されずに生存できていることが明らかになってきました。一方、植物の表層や内部には様々な微生物が侵入していることも知られています。それらの一部は菌根菌や根粒菌のように相利共生する微生物です。しかし多くのものは一方的に宿主から栄養源を得る片利共生菌と考えられています。これらエンドファイトの中には、植物の成長や病害抵抗性を向上させるものも知られています。こういったいわゆる有用菌は農業利用への期待から世界中で研究され、その成果は高インパクトの雑誌に掲載されています。私の興味は「なぜ微生物が宿主植物の基礎的抵抗性を回避して定着できるのか」にあり、ブドウ根頭がんしゅ病の拮抗菌を使って、その分子背景の理解を目指しています。植物は有益な働きをもつ微生物に対して免疫を緩めて招き入れているのでしょうか?それとも微生物は光合成する植物から炭素源をかすめ取るために宿主に侵入する術を発達させたのでしょうか?エンドファイトと植物病原菌との違いはなんでしょうか?エンドファイトと病原菌はどちらが早く生まれたのでしょうか?微生物にとって定着した後に宿主に病気の症状を誘発する意義は何でしょうか?そんな答えも見えてくるかもしれません。これまでの研究で、我々が扱っているリゾビウム細菌はシロイヌナズナと相互作用することを明らかにしました。そこで、シロイヌナズナという1つの植物種と、リゾビウム細菌という1つの微生物の極めてシンプルな実験系を用い、特に宿主植物への定着に必要となる細菌側の遺伝子の特定を目指しています。学生の努力により、宿主への定着性を評価する独自のアッセイ系が確立でき、それを用いて宿主との相互作用が正しくできなくなった変異菌株を複数単離することに成功しています。さて、原因遺伝子は何でしょうか?そこから仮説が正しかったことがわかるでしょうか?それとも別の仮説が生まれるでしょうか?学生達とエキサイティングな瞬間を過ごしています。

↑シロイヌナズナの根圏でのAllorhizobium vitisとPseudomonas protegens(別のバイオコントロール細菌)の生息域を解析した論文を発表しました。A. vitisが根の周辺にコロニー形成するのに対し、P. protegensはコロニーが見えませんでした。根圏での細菌の増殖は、植物の根の滲出液に由来する養分に依存すると考えられます。無機塩の人工液体培地において、A. vitisは糖類を添加するだけで増殖できましたが、P. protegensは糖類に加えて有機酸を必要としました。従って、根圏での生息域の違いはおそらく各細菌種の栄養要求性にあると考えられました。実際培地に糖類と有機酸を添加すると根から離れた部位でも細菌のコロニー形成が確認されました。このような細菌が過剰増殖した環境では植物の生長は阻害されました。このことから、自身にとって有害となる細菌の過剰増殖を防ぐために、植物が根から供給する養分の質や量の制御は極めて重要であることが示されました。昨今では持続可能な農業に向けて片利共生細菌の利用が目論見られていますが、むやみに細菌を増やすことには注意が必要といえそうです。

過剰増殖した細菌の何が植物に悪影響を及ぼすのでしょうか?植物の生長阻害はしばしば植物の恒常的な免疫誘導によって引き起こされますが、今回のケースにそれは該当しませんでした。ショ糖存在下でも植物の生長を阻害しない細菌の変異株を探索したところ2株が得られ、それらは人口培地での増殖速度が低下しており、過剰な細菌増殖が植物の生育阻害の原因であることを支持しました。細菌が生産する菌体密度感知分子AHLが植物によってホモセリンに代謝され、エチレン合成が誘導されて生長阻害を引き起こすという既報がありましたが、この代謝変換に関わるシロイヌナズナのFAAHという酵素遺伝子の欠損変異体でも生長阻害を示したことから、AHLが原因ではないことが確認されました。そのような中、我々はrecA遺伝子の変異株ではこの生長阻害効果が低減することを見出しました。recA欠損株は培地での生育は野生株とそれほど変わりませんでしたが、バイオフィルム形成能が上昇していました。これと一致して、根圏では根表面に集積しているようにみえました。このことから固着生活ではなく、自由生活に由来する細菌の何らかの活動が植物の生長阻害に関わると考えられました。今後さらにその原因を解析する予定です。

植物病害のバイオコントロールではしばしば病原体と同属同種の微生物の非病原性菌株が用いられます。これは病原体との住処や養分の競合によると考えられてきましたが、それは微生物の代謝能力に依存して生息域が一致するためということが科学的に示されました。本論文の中で、我々はA. vitisの病原性菌株、非病原性非拮抗性菌株、拮抗性菌株(VAR03-1)を比較しましたが、VAR03-1は株は他の菌株よりも有機酸への依存度が低く、ショ糖のみで増殖できる割合が高いことがわかりました。つまり、根圏で他の菌株に先んじて広い範囲で増殖できることを示唆します。この性質も本菌の高いバイオコントロール活性に寄与しているものと推測されました。

今回のデータにおいて、A. vitisはシロイヌナズナの主根伸長を促進することが確認されました。植物の生長を促進する細菌はPGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria)として様々なものが報告されています。今後はそのメカニズムの解明と、貧栄養条件下における本菌の役割や片利共生細菌の存在意義について明らかにしていく予定です。

Nutrient requirements shape the preferential habitat of Allorhizobium vitis VAR03-1, a commensal bacterium, in the rhizosphere of Arabidopsis thaliana

Plant and Cell Physiology 65(11): 1769-86.

Root-exuded sugars as drivers of rhizosphere microbiome assembly.

Plant Biotechnology 42(3): 215-227